「音程やリズムは合ってるのに、のっぺりした歌い方になってしまう」

「表現力を上げたいけど具体的に何をすればいいの?」

こんな疑問やお悩みをお持ちの方は必見!

こちらの記事では歌の表現力を高める方法について徹底解説します。

・歌の表現力を上げるための方法

ぜひ最後まで読んでいただき、参考にしてくださいね。

歌に抑揚がない原因

「抑揚がない」「表現力が乏しい」場合に原因はいくつか考えられます。

- 曲想、歌詞の理解が不足している

- 声の響きがない

- 声質が変わらない

- 強弱、アクセントがつけられていない

- 拍子、拍、リズムを感じられていない

- 歌唱テクニックを取り入れて歌えてない

どれか1つを改善するだけでも、歌声には抑揚が生まれます。

歌の表現力を高める方法

表現力を高めるための方法について解説していきます。

曲想、歌詞を理解する

最初にお伝えしたい一番大切なことは、表現するためには「曲想や歌詞の意味を理解する必要がある」ということです。

曲想とは、曲のテーマや雰囲気のことを指します。また、歌詞には、曲の伝えたいメッセージが詰まっています。

この部分を抜きにして、表現というものは語れません。

というのも「表現」という言葉の本来の意味は「心に感じたことを形にする」ことです。

歌い手が、何も感じずに歌っている曲は、ほんとの意味で「表現している」といって良いか疑問ですし、聞き手の心に強く訴えかけたり、感情を揺さぶることは難しいと考えます。

プロの歌手は、曲のテーマやメッセージを理解して「心に感じたことを自分の言葉にして」それぞれの技術で表現します。

だからこそ、多くの人がその想いに共鳴し、感動を呼ぶのでしょう。

いまいちピンこない方は、曲を歌う前に、以下のことを分析してみましょう。

①何をテーマにしている曲なのか(例:失恋、家族愛、友情、夢)

②曲の主人公は誰で、何or誰を想って歌われている曲なのか(例:自分の夢、恋人、片想いの相手、友人、家族)

③歌を聞いた人は、何に共感するのか。どんな気持ちになるのか。(例:悲しみ、怒り、未来への希望、心地よさ)

曲の主人公に感情移入して、情景をリアルに思い浮かべることができれば、自然と声のトーンは変わり、抑揚は生まれます。

声の響き、声質に変化をつける

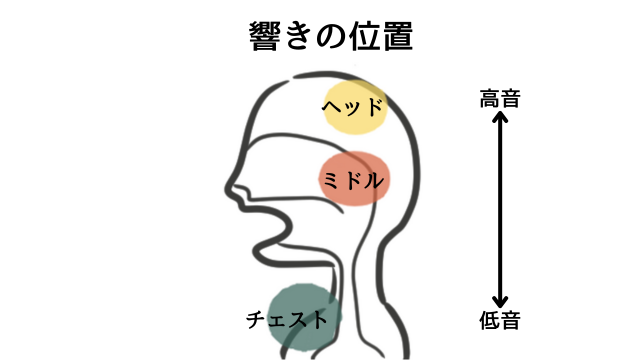

歌っている時には、身体のさまざまな場所で声は響いています。

身体のどの部分に強く響かせる(共鳴する)かで、声の印象は全く変わります。

同じフレーズを歌っていても「太くて厚みのある声」「細く鋭い声」では、全く別の歌に聞こえることは想像いただけると思います。

声の響きや声質のコントロールをすることができれば、表現力はグッと高まります。

試しにお好きな曲の1フレーズを歌ってみましょう♩

太く歌う部分と、柔らかく歌う部分をつくり、変化をつけてみると、ガラッと雰囲気が変わることが実感いただけると思います。

また、地声、裏声、ミックスボイス、エッジボイス、ウィスパーボイスなど、声の種類を使い分けて歌うことで、さらに表現の幅は広がります。

◎ミックスボイスについてを詳しく知りたい方はこちら

◎裏声について詳しく知りたい方はこちら

ダイナミクスをつける

ダイナミクスとは強弱のことです。強弱は、音楽を表現する上で欠かせません。

ステップ②で解説した「響き」「声質」の強さも、ダイナミクスに含まれますが、ここではもっとわかりやすく、声そのもののボリュームをイメージしてください。

例えばですが、曲全体をずっと同じ大きさの声で歌っていては、単調に聞こえることは想像いただけると思います。

強弱の付け方のヒントは音楽(伴奏)をよ〜く聞くことです♩

音楽全体が盛り上がっているところは大きな声で歌い、落ち着いているところは小さく歌うようにすると、抑揚は生まれます。

また、フレーズの中にも、強弱をつけることで、より繊細に、豊かに歌を表現することができます。

拍子、リズムを感じる

音楽には「リズム」「拍」「拍子」というものが存在します。この3つには、規則性があり、強弱が伴います。

リズムの感じ方や拍の感じ方は、音楽のジャンルに合わせて少しずつ異なります。

グルーヴ(音楽のノリ)と呼ばれるもののことですね♩

ジャンルの特徴や、音楽理論を理解することで、強弱やアクセントをつける部分は明確になります。

全てを説明すると、とても長くなってしまうので、ここではすぐに実践できることをご紹介します。

以下の3つのことを意識すると、自然とアクセントがつき、メリハリが生まれます。

①手拍子、または足でリズムをとる。

→ドラムなどの打楽器の音が聞けると良いです◎

②体を縦に揺らした方が歌いやすいか、横に揺らした方が歌いやすいかを試してみる。

→Aメロ、Bメロ、サビで、揺れ方が変わるパターンもあります。

③歌詞にない、小さな「っ」、「ん」を逃さずに歌う。

例:【夜に駆ける/YOASOBI】のサビで解説。

「騒がしい日々に笑えない君に」→「騒がしい日っ々に笑えないきnみに〜」

ボーカルテクニックを使う

ボーカルテクニックを活用して歌えるようになると、さらに表現の幅は広がります。

ボーカルテクニックの代表例をご紹介します。

ビブラート・・・音が伸びている部分を、一定の幅で上下に揺らし、音に波を作るテクニック。

フォール・・・フレーズの終わりの伸ばす部分を、元の高さから徐々に下げるテクニック。

しゃくり・・・本来の音の高さより、あえて少し低い音から入り、ずり上げて歌うテクニック。

こぶし・・・瞬間的に音を上下に揺らして(装飾音符をつける)テクニック。

がなり・シャウト・・・ガラガラとした声で歌うテクニック。

やりすぎると、くどく聞こえてしまうので、部分的に取り入れましょう♩

抑揚・表現力を高めるためのポイント

表現は、「緩急」「強弱」の差によってはっきりと現れるものなので、あまり差がない場合には、表現力も乏しくなります。

思い切っておおげさにやりましょう。

私の経験上「やりすぎかな?」「変じゃないかな?」と心配するタイプの方は、大袈裟にやってちょうど良いと思います。

逆にやりすぎで、くどくなってしまうタイプの方は以下のことをチェックしましょう。

- そもそもの音程やリズムは正しく歌えているのか

- 前後のフレーズとのつながりは違和感がないか

- 音楽の流れを、無視していないか

音楽と自分の声をしっかり聞き、バランスを調整することがポイントです。

この部分がバッチリハマれば「人の心に響く歌」となること間違いなし!

まとめ

歌に抑揚がない原因として、曲や歌詞の理解不足、声の響きや強弱のコントロールができていないことなどが挙げられます。

しかし、これらはちょっとした意識と練習の積み重ねで確実に改善できるポイントです。

・声の響き、声質に変化をつける

・ダイナミクスをつける

・拍子、リズムを感じる

・ボーカルテクニックを使う

とはいえ、「どこをどう改善すればいいのか分からない」「一人で練習してもなかなか上達しない」と感じる方も多いのではないでしょうか?

そんな方は、ぜひ一度レッスンにお越しください♩

・正しい歌唱テクニックや呼吸法を学ぶことができる

・自分の目標やニーズに合わせたトレーニングを受けることができる

・定期的にフィードバックを受けることで、トレーニングのモチベーションを維持することができる

あなたの声の魅力を最大限に引き出し、表現力のある歌い方ができるようサポートします♩